──Inkscapeで描く「何の変哲もない」公園の情景

たまに利用させていただく近所の図書館。そこで最近の『芸術新潮』などを開いた後、隣接する公園で少しボーッと過ごすひとときがあります。

静かな日常の中にふと現れる、この「何の変哲もない公園」の風景。今回は、そのありふれた情景をInkscape 1.0で切り取ってみたいと思いました。特別なことは何もない、けれど、日常的な平和な生活をごく普通に表現し、見る人にほんの少しホッとしてもらえるような風景に仕上げられたら、という思いを込めて筆を進めます。

一見シンプルな風景を描いた割には、それなりに苦労し、結果的に2日間も費やすことになりましたが、この制作過程が、また新たな学びとなりました。

制作準備と苦悩の道のり

さて、前置きが長くなりましたが、早速公園風景のデジ絵を描き進めていきましょう。今回はInkscape 1.0での制作、3回目の挑戦となります。

色彩モードとの格闘:CMYKからRGBへ

今回の制作で、まず頭を悩ませたのが色のモードです。

Inkscape 1.0には一応CMYKモードがあるのですが、これはどうやら「擬似モード」とのこと。CMYKの数値を入力しても別の数値に変わってしまうため、「なぜだろう?」と調べてみた結果、擬似モードであることが判明しました。

やむなくRGBモードで描くことにしましたが、普段使い慣れていないため、数値を入力しても色のイメージが掴めず苦労しました。そこで、インターネット上の資料写真をPhotoshopで開き、スポイトツールで色を吸い取り、そのRGBの数値をメモしながら描くという手法を採用しました。これは、結果的に色を決定する上で非常に役立つプロセスとなりました。

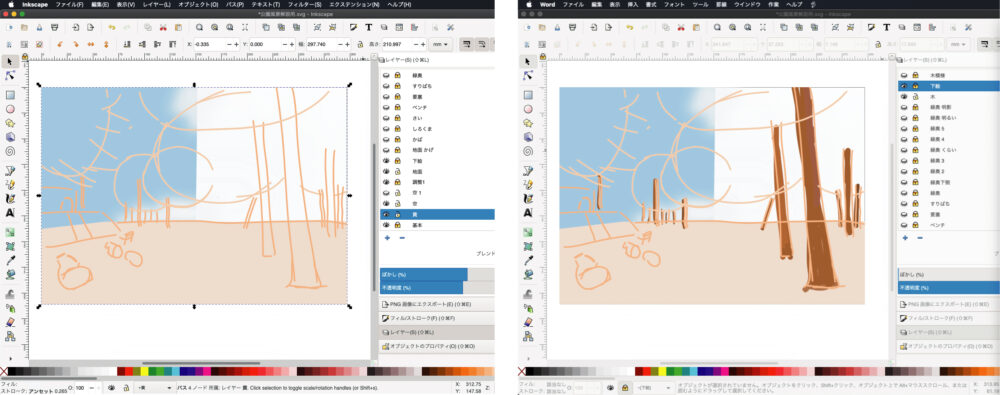

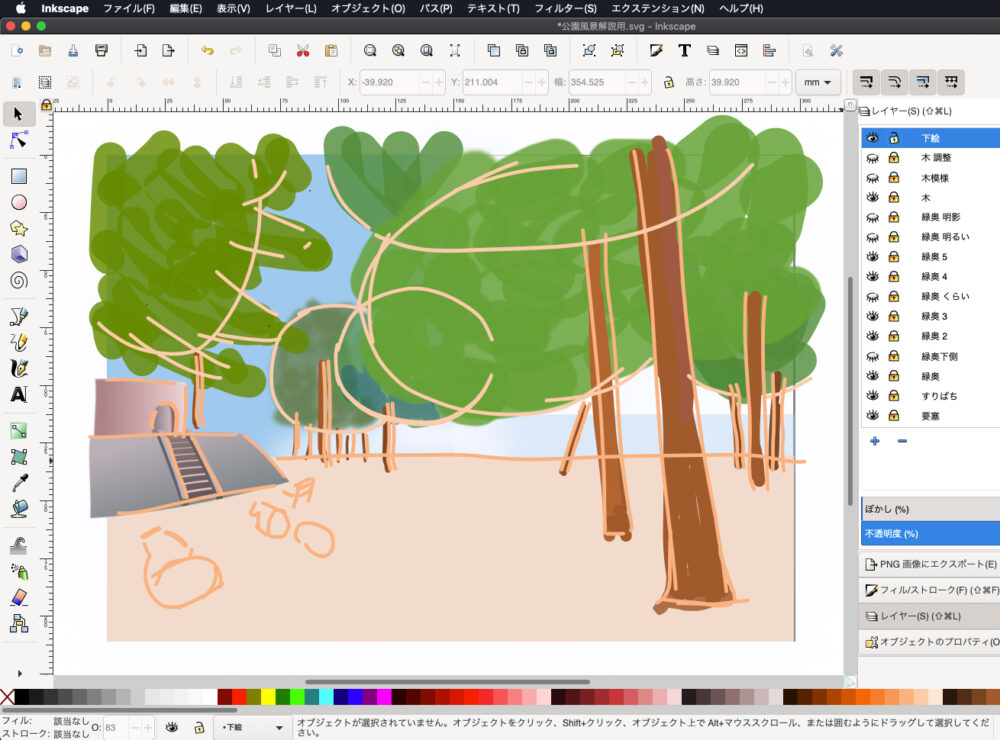

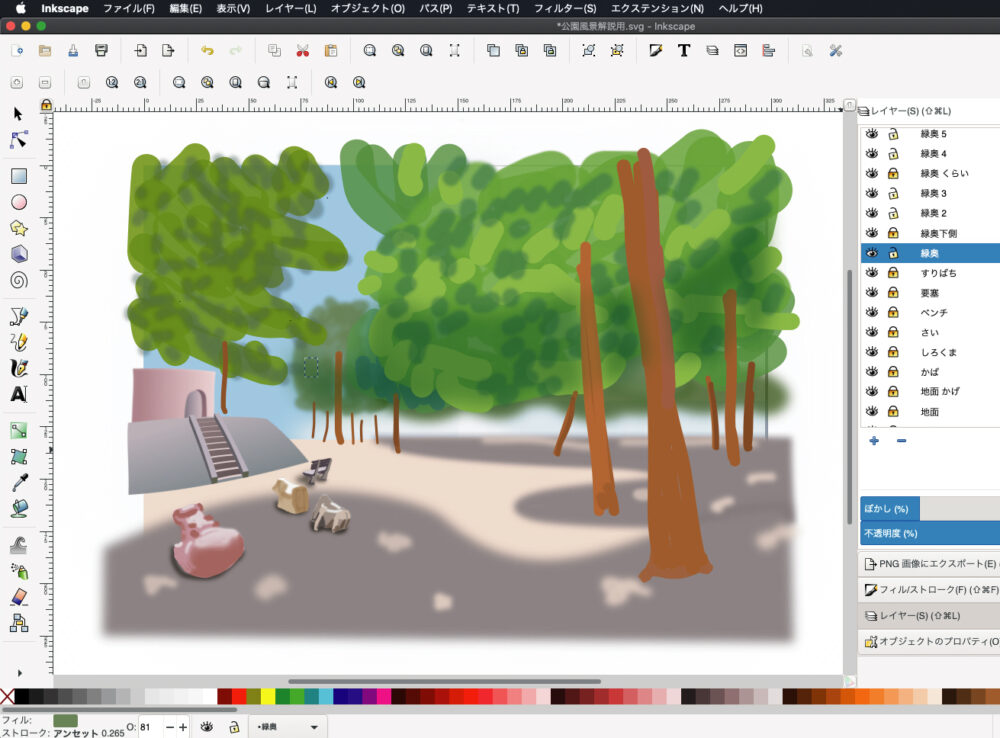

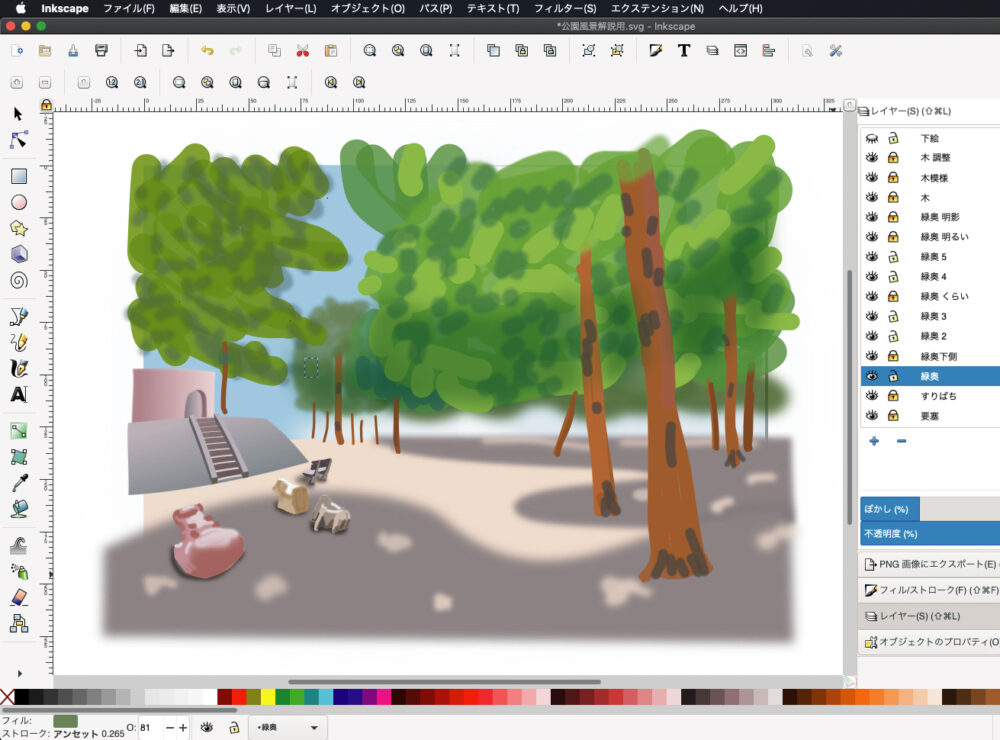

26レイヤーの罠:煩雑になった構成

次に苦労したのはレイヤーの管理です。

各パーツを細かく分けてレイヤーに分けて描いた結果、なんと26ものレイヤーになってしまいました。細かすぎたせいで、それぞれのパーツの重なり具合が分からなくなり混乱。また、目的のレイヤーに描いたつもりが、間違って別のレイヤーに描いてしまうミスも混乱の原因になりました。

小さなパーツを描くために画面を拡大していると、以前苦労して描いたパーツを気づかずに誤って選択・消去してしまうことも3度ほど。同じ作業を繰り返す羽目になり、さすがにがっかり落ち込みました。

Illustratorと異なる操作感への慣れ

そして、もう一つ。普段使い慣れているIllustratorの操作感と、Inkscape 1.0のそれが違うことにもイライラさせられました。

Illustratorで無意識的にショートカットで処理できることが、Inkscapeではインターネットで逆引きして調べなければならなかったり、そもそもその機能がなかったり。特に表示の操作は使い勝手が大きく異なります。Illustratorでは手のひらツールで表示部分を中央に移動したり、ダブルクリックで全体表示にしたりできますが、Inkscapeではスクロールボタンやマウスの中央ボタンを押したままドラッグするなど、まだ慣れていないせいもあり、随分と勝手が違いました。

公園の情景を描く:制作プロセス

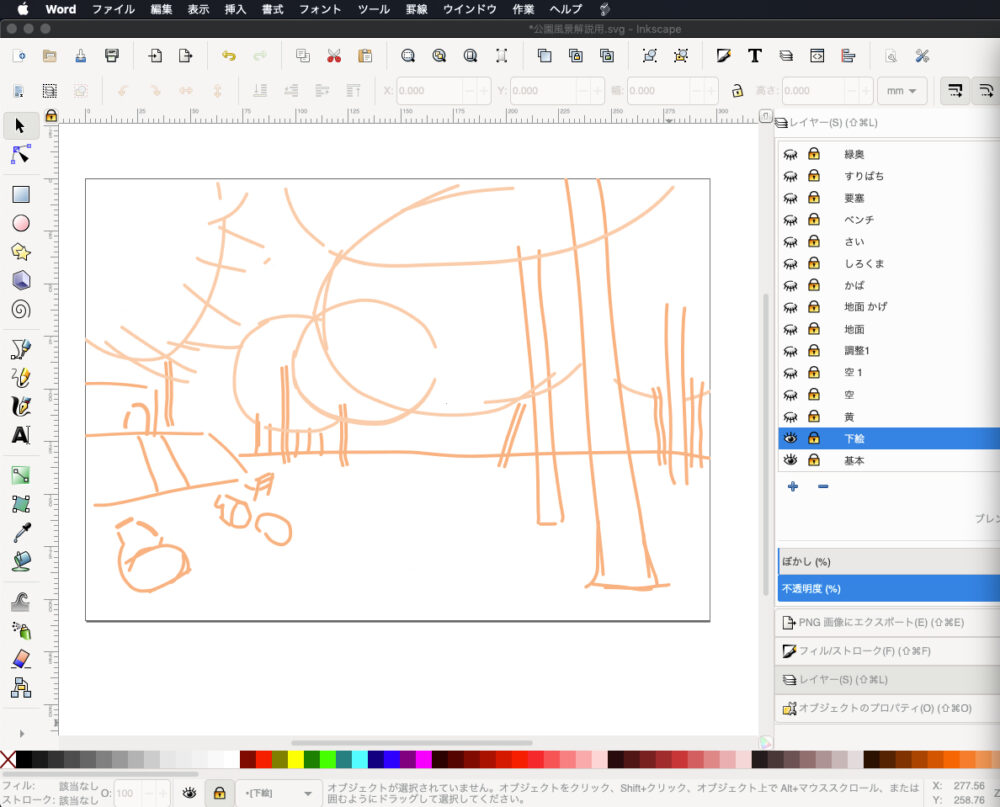

1. 「下絵」の作成と構図の決定

A4横サイズのキャンバスに描いていきます。Inkscape 1.0を立ち上げ、メニュー → ファイル → ドキュメントのプロパティでキャンバスを設定します。

新規レイヤーを作成し、「下絵」と名付けます。カリグラフィツールのオプションをマーカー、幅を5、色は薄いベージュで描きます。前回はアタリとしてかなりラフに描きましたが、今回はこの下絵が最後まで重要な役割を果たすため、慎重に、計画性を持って描いていきます。

まず、グランドラインの位置を水平の真ん中より少し下、全体の三分の一より少し上あたりに設定。木や葉っぱ、そして地面の陰影がこの風景の主な要素となります。グランドラインを描いたら、遠近感を意識しながら、手前、中景、遠景の木の幹を描き、次に中景の斜面のあるオブジェのアタリを描きます。

続いて、それぞれの木の葉っぱをマッスで表現していきます。遠景、中景、前景を意識して葉っぱを塊で描くことで、遠近感を出します。選択ツールや拡大縮小機能で、木の位置をある程度納得いくまで調整。その後、左側にあるベンチや動物の遊具のアタリを描き入れます。後から構図を変更するのは大変なので、ここでしっかり調整します。

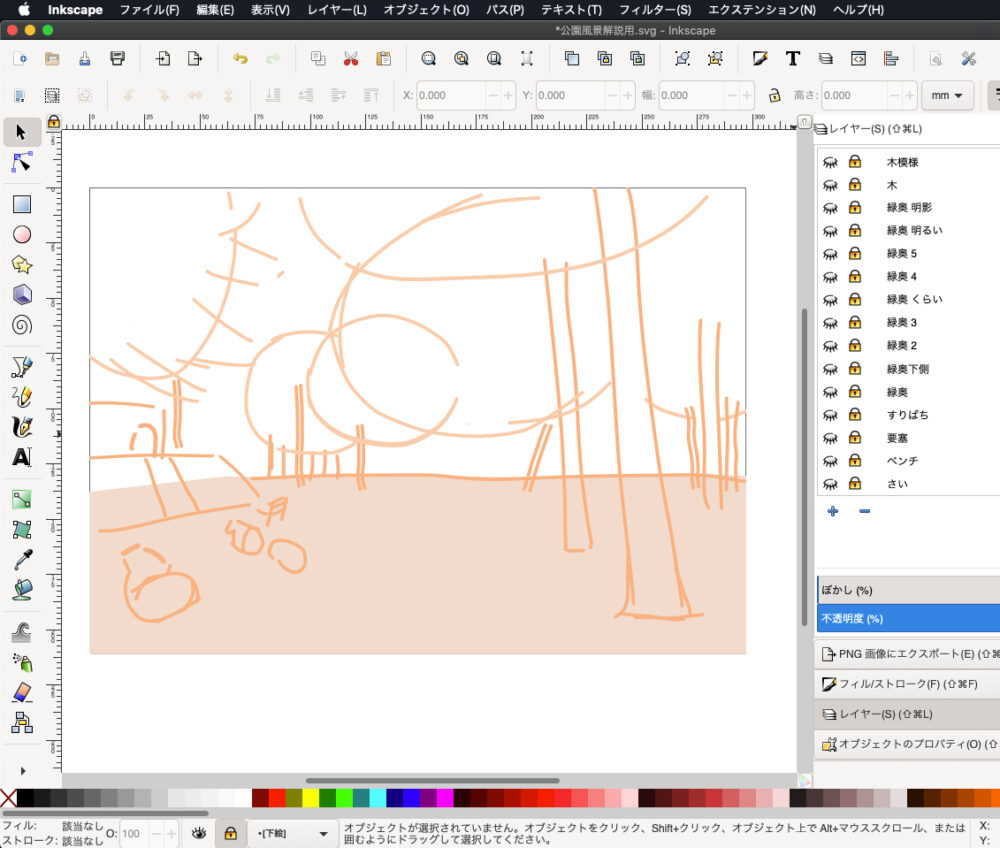

2. 地面と空の着彩

下絵ができたら、その上に新規レイヤー「地面」を作成し、「下絵」レイヤーをそのすぐ上に配置します。

下絵のアタリに従って、地面をペンツールで描きます。色は資料から選んだものをPhotoshopで吸い取ったR242, G219, B204に設定。描きにくければ「下絵」レイヤーを非表示にして描きましょう。ペンツールは下三方は直線、グランドラインは緩やかな曲線で描きます。

地面が描けたら、次に「空1」「空2」という2つのレイヤーを作成し、「下絵」レイヤーをそのすぐ上に移動。左側に水色(R159, G207, B237)、右側に薄いグレー(R244, G246, B255)の空を長方形ツールで塗ります。ストロークは全て線なしに設定し、「地面」レイヤーの背面に配置します。

水色と薄いグレーの境目は、「調整」レイヤーを新たに設け、ぼかし50、不透明度50にしてカリグラフィツールで薄いグレーを重ねてぼかし、目立たなくします。

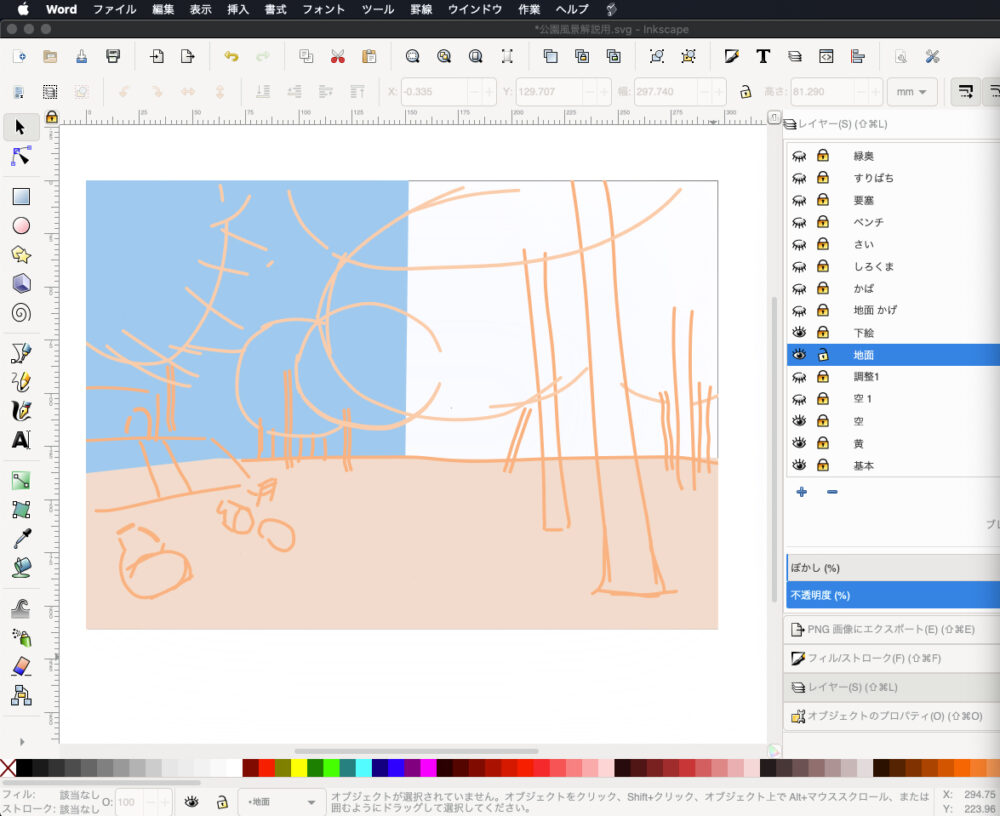

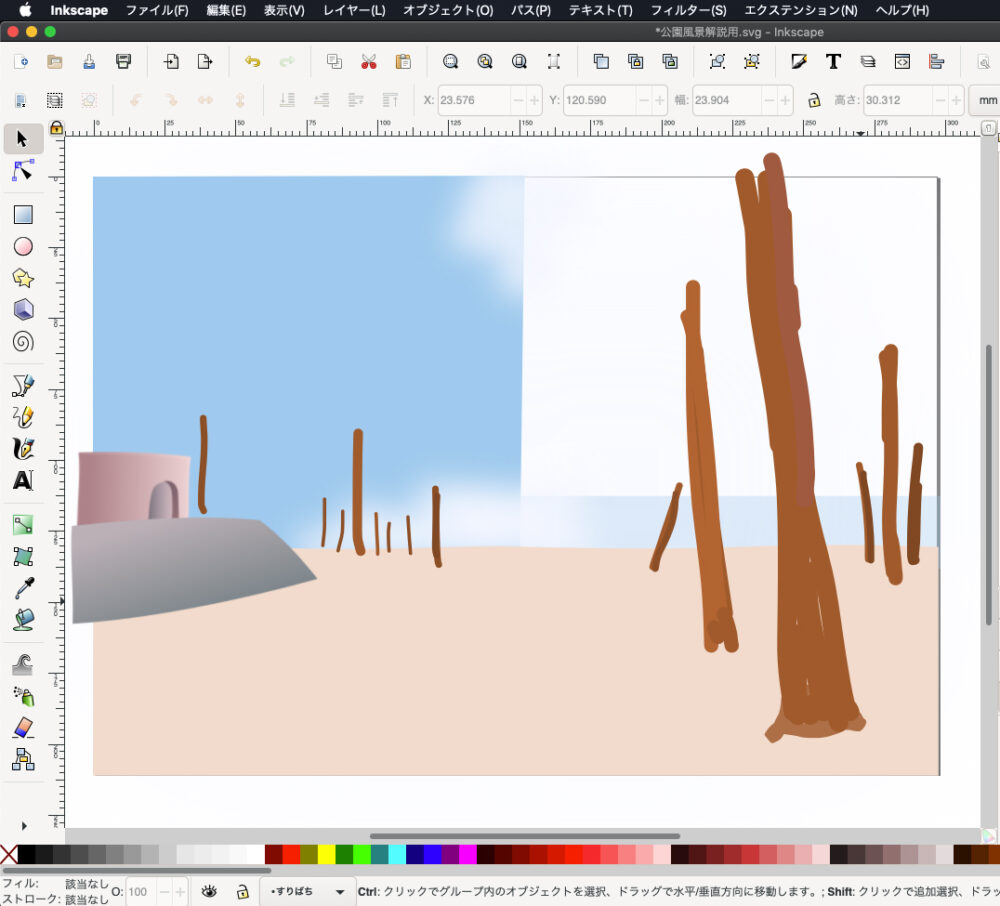

3. 木の幹と遊具のディテール

「木」レイヤーを作成し、「下絵」レイヤーをそのすぐ上に配置して、木の幹を描きます。色はR160, G290, B64の茶色。カリグラフィツールの幅を調整しながら、不透明度100、ぼかし0で描きます。

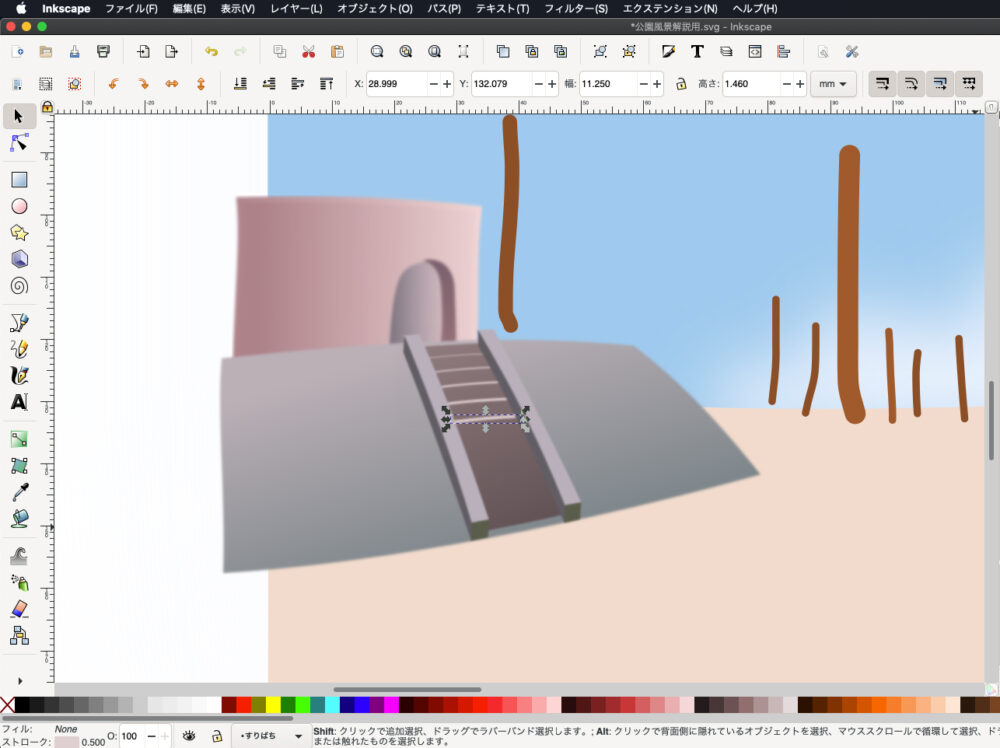

木の幹ができたら、「すりばち」「要塞」と名付けた2つのレイヤーを作成し、それぞれのオブジェを描きます。斜面のあるオブジェはペンツールで描き、グラデーションツールで斜面に合わせてドラッグします(R187, G176, B182 → R128, G136, B141)。

次に、階段の縁、立ち上がり部分を描き、ノードツールで遠近感が自然になるように調整。階段のステップは白っぽい色で描き、下に行くに従って線種の太さを0.1ミリずつ太くすることで、自然な遠近感を出します。全体をグループ化し、レイヤーのぼかしを7程度に設定することで、遊具に自然な質感が生まれます。同様の手順で、ピンクの要塞も描いておきます。

4. 葉っぱたちの表現と影の描写

いよいよ本題の緑の葉っぱたちを描いていきます。奥から描くと良さそうです。

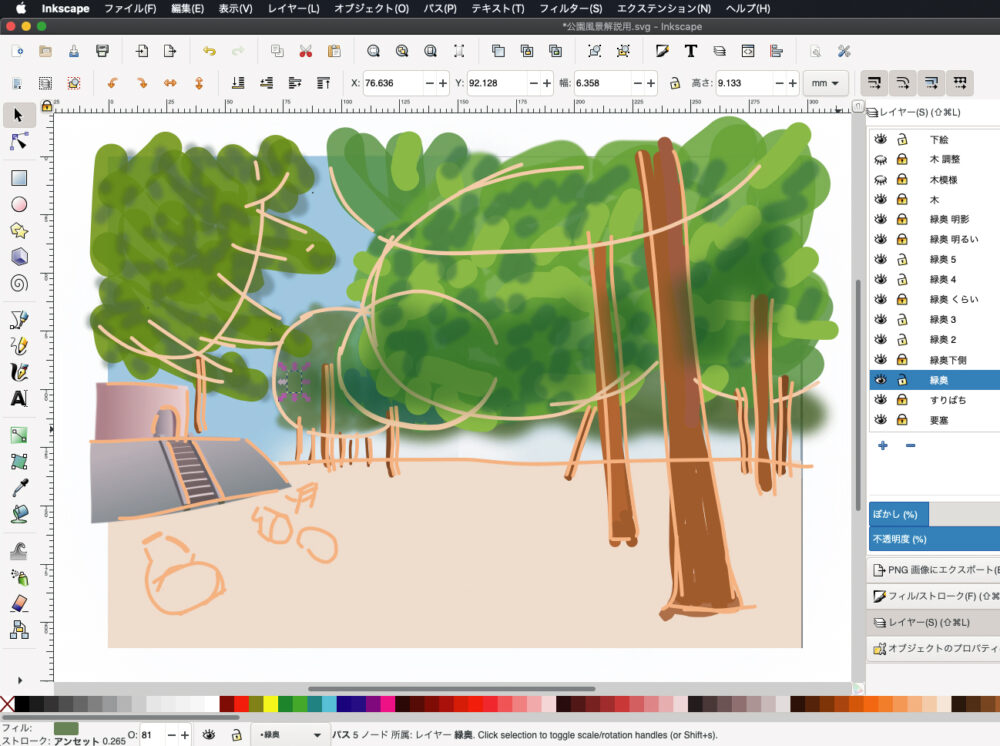

下絵で描いたマッスの線を頼りに、色を少しずつ変えながらカリグラフィツールで大まかなタッチで表現していきます。私は細かくレイヤー分けしましたが、混乱を避けるため一つのレイヤーにまとめても良いかもしれません。ここではレイヤーではなく、フィルの不透明度を80前後に、ぼかしも設定し、一タッチごとに様子を見ながら色を重ねていきます。

葉っぱのベースができたら、暗い部分や明るい部分を付け加え、遠近感とマッスを意識しながら描き込みます。

次に、ベンチや動物の遊具を描きます。これらは一つのレイヤーにまとめて描いても良いでしょう。「下絵」のアタリ線に従い、カリグラフィツールで陰影の具合を描きます。中景の位置にあるため、離れて見て「なんだか分かる」程度のテイストで充分です。

最後に、地面に落ちた葉っぱたちの影を描きます。ペンツールでA4枠よりはみ出して描き、ぼかしを設定して影っぽくします。その上に木漏れ日をいくつかぼかして配置すると、大分仕上がってきます。

木の模様を描き、質感を出し、動物の遊具やベンチの影も描き足します。最後に、木の幹の上部の葉っぱに隠れた部分をカリグラフィツールのタッチで自然に表現し、遠くの木の幹の色を少し暗く調整して全体の遠近感を高めます。

これで、描画工程は完了です。

最後に全体を見直し、A4枠からはみ出た部分を白いオブジェクトで隠して完成。ウェブ用にPNGで別名保存します。お疲れ様でした。

制作を終えて:課題と次へのステップ

いかがでしたでしょうか?

今回は、描きたかった葉っぱたちの重なり具合があまりうまく表現できなかったこと、また、地面に落ちた葉っぱの影が道に見えてしまうなど、少し納得のいかない部分が多い絵になってしまった気がします。未熟な部分が目立つ結果となりました。

しかし、Inkscape 1.0での制作は3回目。今回の制作を通じて、ペンツールの使い方やグラデーション機能など、新たな学びがたくさんありました。これらの経験を活かし、次回はもっとスキルを上げて、新しいデジ絵に挑戦していきたいと思います。

日常のささやかな平和を切り取ったこの公園の風景が、皆様の心に静かな安らぎを届けられれば幸いです。

では、次回の記事でお会いしましょう。

コメント